|

|

Qu'est ce qu'un séisme ? Comment se manifeste t'il ?

Un séisme est un tremblement de terre, c'est-à-dire, une secousse ou succession de secousses plus où moins violentes du sol dû à la rupture brutale de masses rocheuses en profondeur, le plus souvent dans les cent premiers kilomètres, sous l'action de tensions accumulées pendant plusieurs milliers d'années. Il existe trois types de séismes : - les séismes superficiels où le foyer se situe dans les premiers 70 kilomètres. Ce sont les séismes les plus nombreux et les plus destructeurs (comme ils sont proches de la surface terrestre, ils ne perdent pas d'énergie et ne sont donc pas affaiblis). - les séismes intermédiaires où le foyer se situe entre 70 et 300 kilomètres, - les séismes profonds où le foyer peut se situer jusqu' à 700 kilomètres. Au-delà de 700 kilomètres, il n'y a plus de séismes grâce à la composition de la Terre.

I. Les différentes origines d'un séisme :

La plupart des séismes sont dus à la tectonique des plaques mises à part quelques exceptions qui sont par exemple la conséquence d'une activité volcanique.

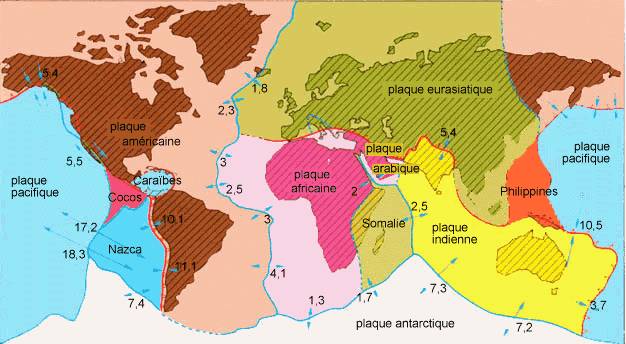

En 1912, un jeune astronome allemand, Alfred Wegener, remarqua que les continents pouvaient s'emboîter les uns dans les autres et développa donc l'hypothèse que les continents actuels n'ont pas toujours occupé la même place et qu'il se sont déplacés : la théorie de la dérive des continents. Pourtant, très peu de scientifiques ont accepté cette théorie il fallut attendre la découverte de l'expansion des fonds océaniques par l'américain Harry Hess, en1960, pour que l'on commence à l'admettre. La théorie de Wegener fut amélioré et on l'appela : La tectonique des plaques … De plus, notre planète est constituée de couche bien délimitée (noyau, manteau inférieur, manteau supérieur, croûte terrestre). Chauffé par la chaleur du noyau qui est environ à 4300°C, le magma du manteau est parcouru par des courants de convection qui affleurent sous l'écorce et entraînent ainsi le déplacement des plaques.

L'écorce terrestre est ainsi constitué de plusieurs grandes plaques qui bougent les unes par rapport aux autres : certaines s'écartent, d'autres convergent, et d'autres coulissent. Environ 90% des séismes sont localisés au voisinage des limites de ces plaques. On appelle faille le résultat de la rupture d'un ensemble rocheux sous l'effet des contraintes auxquelles il est soumis. En fait, les « failles » sont les séparations des plaques. Il existe trois types de failles

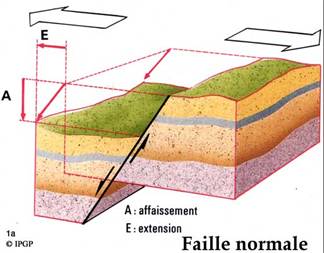

La composante horizontale du glissement correspond à un mouvement d'écartement (divergence des plaques), qui s'accompagne de l'affaissement d'un des blocs par rapport à l'autre. Ces failles se rencontrent dans les régions étirées et amincies comme les dorsales médio océaniques et les rifts continentaux (zones d'extensions et d'amincissements de la croûte terrestre). Nous en avons un exemple avec la mer Rouge.

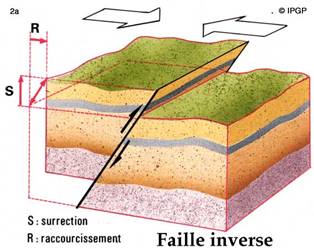

La composante horizontale du glissement correspond cette fois à un mouvement de rapprochement (convergence des plaques), qui s'accompagne du chevauchement d'un des blocs sur l'autre. Cette déformation entraîne un raccourcissement des terrains initiaux. Ces failles se rencontrent dans les régions raccourcies et épaissies comme au front des chaînes de montagnes.

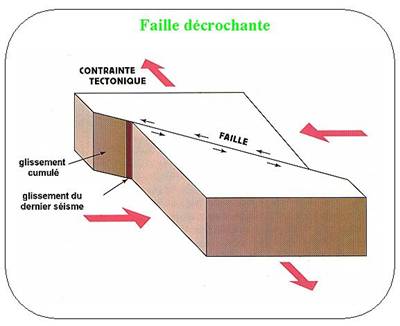

Ce type de faille correspond à un plan vertical (et non horizontale comme les deux failles précédentes) sur lequel se produit un glissement horizontal. Ces failles ne créent généralement pas de reliefs car les déplacements se font parallèlement à la surface de la terre. Nous en avons un exemple assez célèbre avec la faille de San Andreas en Californie.

Cependant, dans certains cas les failles peuvent se combiner. Elles deviendront des failles mixtes. Ainsi on peut obtenir par exemple des failles décrochante-normale ou des failles inverse-décrochante.

Les plaques bougent régulièrement et suivant les contraintes imposées par le mouvement de ces plaques, les roches se déforment de manière élastique jusqu'à un certain point de rupture où elles finissent par se casser brutalement le long d'une ou de plusieurs failles. Les parois des failles mises en mouvement frottent les unes contre les autres de façon à dissiper de l'énergie sous forme de chaleur obtenue par frottement mais aussi sous forme de vibration.

Elles sont beaucoup moins fréquentes que l'origine précédente. (Pour plus d'information, voir la partie sur l'influence de l'homme)

C'est le cas des séismes volcaniques où la pression des gaz et l'intrusion de magma dans les roches provoquent une fracture de celles-ci. Ce phénomène permet de prévoir une éruption.

C'est le cas des séismes superficiels (le foyer se situe à moins de 60 kilomètres de profondeur) où il y a effondrement d'une cavité ou glissement de terrain.

En effet, l'homme participe à la création de petits séismes provoqués par des explosions souterraines, atomiques ...

II. Le déroulement d'un séisme :

C'est la fracture d'un ensemble rocheux qui provoque un séisme. On appelle foyer ou hypocentre le point où les roches cassent, et épicentre le point à la surface du globe situé à la verticale du foyer. C'est le premier point rencontré par les ondes sismiques et c'est donc l'endroit où le séisme est le plus fort. Un séisme émet des ondes sismiques qui se propagent de façon concentrique dans toutes les directions à partir du foyer.

Les ondes sismiques :

Ce sont des ondes élastiques qui peuvent traverser un milieu sans le modifier durablement. L'impulsion de départ va « pousser » des particules élémentaires, qui vont « pousser » d'autres particules et reprendre leur place et ainsi de suite. On distingue deux grands types d'ondes qui contiennent chacun plusieurs types d'onde sismique : • les ondes de volume qui traversent la Terre et • les ondes de surface qui se propagent parallèlement à la surface. Leur vitesse de propagation et leurs amplitudes diffèrent par les structures géologiques traversées. Ces ondes perdent de l'énergie pendant leur déplacement et sont mesurés en kilomètre par seconde.

Elles se propagent un peu comme les rayons lumineux : elles peuvent être réfléchies ou réfractées, c'est-à-dire déviées à chaque changement de milieu au passage manteau-noyau par exemple. Parmi ces ondes, on peut distinguer deux types d'onde de volume :

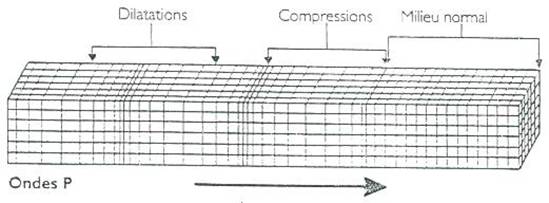

Ce sont les ondes premières (aussi appelés ondes primaires, ondes de compression ou encore ondes longitudinales) qui sont des zones de compressions et décompression. Le déplacement des particules se fait parallèlement à la direction de propagation de l'onde. Elles se transmettent dans les milieux solides et liquides. Ce sont les plus rapides (6 kilomètre par seconde près de la surface) et elles sont responsables du grondement sourd qu'on peut entendre au début d'un tremblement de terre.

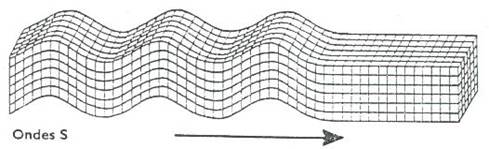

Ce sont les ondes secondaires (aussi appelés ondes de cisaillement ou ondes transversales) qui sont des zones de cisaillement. Le déplacement des particules se fait perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde. Les ondes S ne se propagent pas dans les liquides et sont donc arrêtées par le noyau terrestre. Leur vitesse est deux fois plus lente que celle des ondes P mais environ cinq fois plus forte. Lorsqu'un séisme est lointain, on peut anticiper l'arrivée des ondes S ayant ressenties les ondes P. Ainsi, on peut sauver des vies.

Ces grâces aux ondes sismiques que l'on a pu deviner les compositions des différentes couches du globe.

Elles sont moins rapides que les ondes de volumes, mais leur amplitude est généralement plus forte.

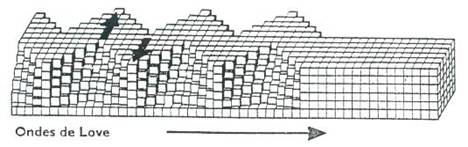

Ce sont les ondes de Love qui sont des ondes de surfaces. Leur déplacement est essentiellement le même que celui des ondes S sans mouvement vertical. Elles provoquent un ébranlement horizontal qui est la cause de nombreux dégâts aux fondations des édifices. Ces ondes ont une forte intensité, mais sont lente. Sa vitesse est à peu près constante. Ce sont donc les ondes les plus destructrices.

Leur déplacement est complexe puisqu'elles ont à la fois un mouvement horizontal et un mouvement vertical. Les vibrations engendrées par cette onde dure plusieurs minutes. Ces ondes se propagent moins vite que les ondes de Love. Lorsqu'il y a un gros séisme, les ondes L et R peuvent faire plusieurs fois le tour de la Terre. Ainsi la planète peut vibrer bien longtemps après la rupture initiale, comme un gong qui résonne après avoir été frappé.

Ainsi les séismes sont des phénomènes naturels dévastateurs étroitement liés à la tectonique des plaques puisque la plupart des séismes se situent à la limite de celles-ci. Ces plaques bougent mais les failles normales sont immobiles jusqu'à ce que la contrainte soit trop forte et qu'elles lâchent brusquement, provoquant les ondes sismiques. Même si les séismes restent difficiles à prévoir, il existe de nombreux moyens permettant de mesurer leur intensité. Suite |